#02 アクスラについて

3 / 5

呪いのための水

あまり使っていなかったアカウントは反応に乏しく、なかなか目立った情報は得られなかった。

1週間ほど経ってから、ローカルCM研究者を名乗るアカウントからリプライがあった。

DMを通じて、こちらが「アクスラ」について調べていることを伝える。向こうも、このCMについてなにかしらの情報を欲しがっているようだった。

CM研究者は横浜近辺に在住しているとのことだった。こちらから出向くのも十分可能な距離だったため、しばらくのやりとりののち、私たちは対面で話し合うことになった。手頃な閑散としたカフェで待ち合わせ、合流する。

社交辞令に満ちた軽い雑談と自己紹介ののち、本題に入る。

どうして今、わざわざあの町について調べようとしているのか。CM研究者は私にそう尋ねてくる。父の死をきっかけに帰省し、得体の知れない「アクスラ」という商品に関わる物品を見つけたこと。旧友がそのポスターを見て目の色を変えたこと、などを説明した。

相手は、ネット上にアーカイブされていないテレビCMを収集することを趣味にしていると語った。そのなかでもとくにローカルCMには、全国ネットのものとは違う、独特の魅力があるとのことだった。

CM研究者は興味深そうに、私の言葉に相槌を打つ。

「僕はね、二十代のころ、自販機メーカーで働いてたんです」

彼はゆっくりとした口調で語りはじめる。

「おもな業務は商品の補充で。荷物を積んだトラックの助手席に座って、地域中の自販機を回って。自販機の中を開けてすばやく商品を補充するっていうのがおもな業務でした」

私はその話を黙って聞いていたが、正直、彼の過去が現在の論点とどのような関わりがあるのかわからなかった。

「あとは、自販機に入れる商品のラインナップを考えたり。単純だけど、けっこうハードな仕事でしたね。しばらく続けたけど、自分には向いてなくて。5年ほど勤めて退職しました」

思えば私は、子どものころほとんど自販機を使ったことがない。数が少なかったということもあるし、家には常にドリンクがあったので、わざわざ自分で買うまでもなかった。そういうものだけは、両親はいくらでも与えてくれた。

「実は、仕事でアクスラを扱った気がするんです」

彼はどこか自信なさげな表情で語る。しかし、アクスラを含む同メーカーの商品は、全国展開されていなかったはずだ。私はそのことを伝える。

「確かに私は、アクスラの販売エリアに住んでいたことはありません。それでも、地域限定販売とはいえ、絶対に手に入らないわけでもない」

彼はタブレット端末を手に取り、ゆっくりとした手つきで操作した。画面を私に見せてくる。

「『アクスラ 味』とか『アクスラ 飲んだ』とかで検索をかけてみると、いくつかSNSの投稿はヒットします。CMを見たことがある、という記述もありました」

「そもそもこのCMだって、現にネット上にアーカイブされてる。視聴不可能な幻の映像というわけではないんです。それなのに、誰も詳細を知らないんですよね」

彼の言葉を最後に、しばらくお互いに沈黙が続いた。曖昧な記憶に基づく真偽不明の内容では議論や考察の余地がなく、答えが見つからなかった。

「テレビCMっていうのは」

間を置いてから、彼は語りはじめる。

「CMに限らず、あらゆる広告っていうのは。商品を売るための宣伝であって、単なるマーケティングです。要するに……金儲けのためだけに作られたものです」

私は曖昧に相槌を打つ。

「でも、その中にも間違いなく、いいものっていうのはあって。そういうのをたくさん知りたくて、いろんなCMについて調べるようになったんです」

「すいません、話がそれたんですが、僕が言いたいのは……」

彼はテーブルの上の飲み物を手に取った。

「あなたは本来、アクスラについて知っているはずなんです。そして、CM映像だって見たことがあるはず……」

思わせぶりな口調に、私はどういうことですか? と食い気味に返す。

どういうわけか誰も「アクスラ」について覚えていないのは、その飲料そのものに記憶を曖昧にする作用があるからだ、という。ネットで情報を探っているときにいくつか目にした文言だが、あくまで冗談混じりのものだった。たかが清涼飲料水に、そのような成分を仕込むことが可能だとは考えにくい。

私は思わず小首をかしげる。彼は言葉を続けた。

「はじめは、単に珍しい商品を扱ったユニークなCMだな、という思いでした。それでも、何度か再生したり、保存用に音声を整えたりしてたら……この映像自体に、妙な点があることに気づいたんです」

私が反応するより先に、彼は言葉を続ける。わずかながら熱くなっているようだ。

「ネット上の……都市伝説好きの考察じゃあ、何者かがアクスラそのもの、ドリンクになにか有害な物質を混入させた、という定説があるようです」

私は肯定の意を示した。アクスラについてのトピックはそれなりにインターネットで取沙汰されているようだった。何者かが会社に損害を与えようと、食中毒事件を作為的に引き起こしたのだ……という憶測が一定の支持を得ている。

私はその憶測を支持していない。いくら地域密着型の企業とはいえ、あの会社は支配的という印象ではなかった。たしかに清涼飲料水の市場を独占していたかもしれないが、ほんのわずかな、人口も規模も小さな地域だけだ。企業間の諍いに参加することすらままならないような、ちっぽけな田舎企業にすぎなかったはずだ。

「しかし、それだけでは不完全というのが、僕の考えです」

彼の言葉に、私は頷く。本意を尋ねる。

「一定量以上アクスラを飲んだことがあり、なおかつCMを視聴していた。2つの条件の該当者は、アクスラの記憶を失っている……」

ほかならぬ私は、その条件を満たしている……というのが彼の持論だった。

CMの映像になにかがある、というのは、たとえばサブリミナル効果(注4)みたいな? 私はふと思いついたことを口にした。

「可能性としてはありえますね。アクスラによる健康被害……数件の原因不明の失明が食中毒とされていますが、記録に残ってない被害が、それ以上にあるはず」

彼は「私はオカルトとかに傾倒してるわけじゃありませんが」と前置きしてから、語る。

「呪いっていうものが、あるじゃないですか」

呪い、と私は言葉を繰り返す。

「ほら、そういうのにはアイテムというか、触媒となる道具があるわけじゃないですか。藁人形に釘を刺したりとか、呪詛を書いたお札とか、そういうのです」

それとアクスラになんの関係があるというのか。どこか話があさっての方向に向かっている気がして、私は小首をかしげる。

「アクスラを飲むこと。テレビCMを見ること。その2つが、呪いの条件」

私は返答が曖昧になった。

「僕の関心があるのは、あくまでCMなので。それ以上追求するつもりはありませんが。音声にサブリミナル的に不協和音(注5)が差し込まれていたり、ところどころに奇妙なノイズが発生していて、録音ミスというより、意図的に仕込まれたものであるように思えます」

彼はタブレットでアクスラのCMを再生した。数秒再生した時点で、画面をタップして一時停止する。

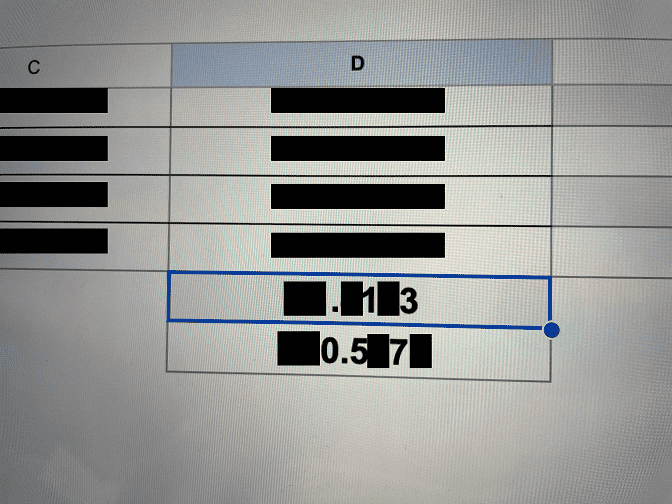

「これが映像を解析したデータです。なにか、法則性があるのではないかと思って、仲間うちで調べてみたんです。あ、仲間うちっていうのは、CMコレクターのサークルがあって……」

彼はどこか慌ただしそうにタブレットを操作する。奇妙な点というのは、具体的にどういうことなのだろうか。疑問を彼に伝える。

それが……と、彼はタブレットの画面をこちらに向ける。Excelの表に、なにかしらの数字が記録されているのが見える。

図-6

「奇妙な不協和音やノイズが発生するタイミングには法則性があって、一般的なモールス信号に置き換えることができました。解読すると、このような数字を発信しているんです」

数字、画面を覗きながら、私は繰り返す。

「これは座標です。経度と緯度の数値で、位置を表現するやつ」

私は相槌を打つ。彼は言葉を続ける。

「この座標は、██県██市……アクスラの製造会社のあった地域のものでした。偶然というにはあまりに出来すぎですが、こんな暗号を仕込んだ意図も不明です」

「たいていのCMは……知名度が著しく低いものでも、基本的にロケ地であるとか、使用されている音源なんかは特定が可能なんです。情報は残っているものですからね。時間さえかければ、いくらでも調べようがあります」

私は飲み物を手に取りながら、彼の言葉に耳を傾ける。

「でも、この映像にいたっては……いっさい動向がつかめませんでした。出演者も、名前はおろかまだ存命で現役なのか、そもそもプロの俳優なのかも定かではありません。ローカルCMですから、地域住人とか、一般社員を役者として起用した可能性もありますが」

彼はどことなくわざとらしく咳払いをした。

「(B)この映像にはなにかしら、購買をあおる以外の目的があるように見えてならないというか。それが僕の意見です」

それが、要するに「呪い」であると? 私は彼にそう尋ねる。彼は曖昧な感じに頷く。

彼は肩の力を抜き、微笑む。

「そうだったら面白いなっていうだけです。こういうものって、えてして勘違いかでっち上げですからね。ネットでみんなでちょっと騒いで、楽しい……って。それだけのものですよ」

この日は、これ以上目立った情報は得られなかった。アクスラや製造会社、および故郷での生活などについて、私は覚えている範囲で彼に話した。あまり有意義なものはないと自覚しているが、このCMを調査するうえで参考になる、と彼は好意的な反応を示してくれた。

解散間際、彼はふと思い出したように、言った。

「ところで、呪いに水と書いて呪水、なんて言葉もあるそうですよ。文字通り、儀式に用いる水のことを指すんだそうです」

呪いのための水……。一瞬だけ私は自分の顔が強張るのを感じた。とはいえ、それがたかが炭酸飲料というのは、あまりに俗っぽすぎる。

冗談めかしてそう言うと、彼は「確かに」と乾いた作り笑いをした。